私募股权投资传统签约流程风险分析:交易习惯是否安全?

在投资类纠纷中,除了热度较高的股权回购、对赌等问题外,有关投资协议是否签署、是否成立、协议签字的真实性、代表签字的效力等问题,也往往成为争议焦点。本文希望通过基于股权投资过程中谈判、签约阶段的基本流程,结合司法判例中折射出的一些问题和裁判规则,对股权投资签约阶段的现实操作提出分析和建议。

一、股权投资签约流程梳理 ///

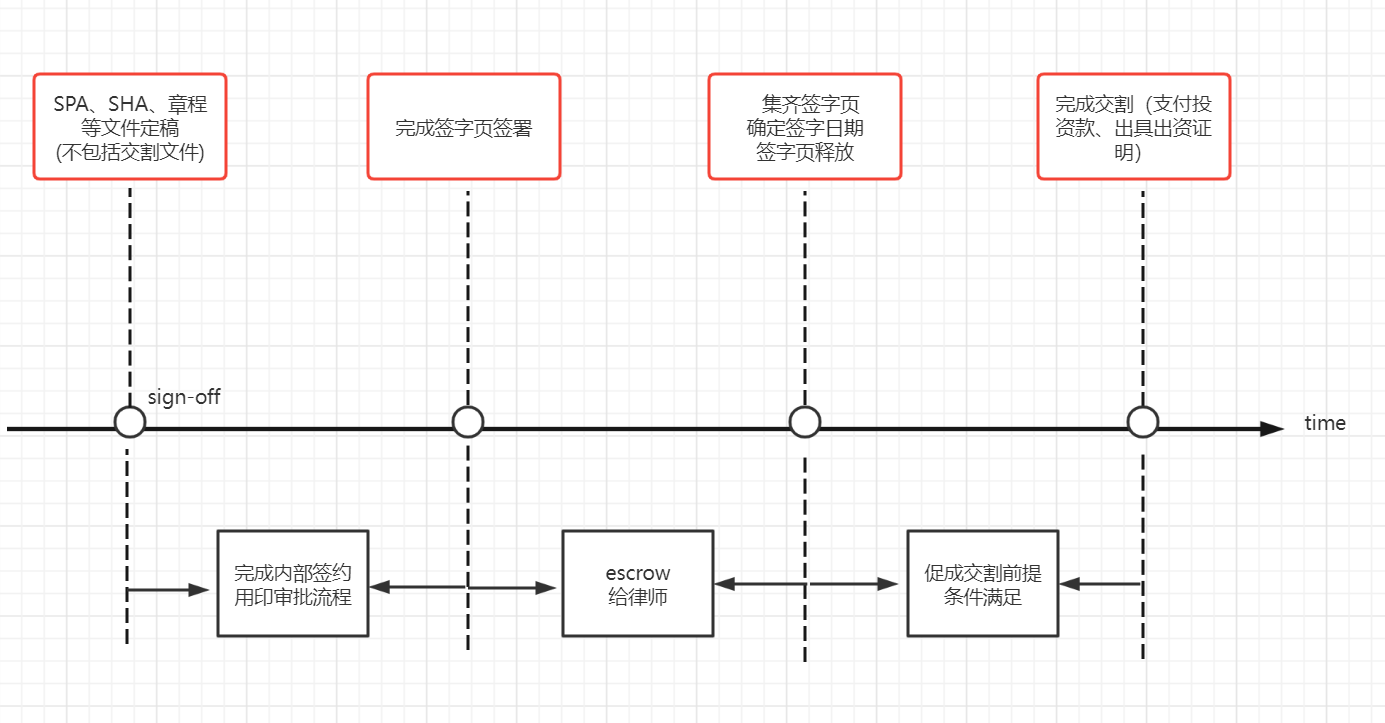

股权投资的实际操作过程中,往往涉及到前期尽职调查、谈判、协议起草及修改、协议签署以及交割这几大环节。而每个环节其实并不是割裂独立的,基于商业效率及其他诉求,各个环节可能在时间上存在重叠,有些环节可能因为投资效率和成本的考虑,存在法律形式上并不十分完备的情况。笔者结合投资项目的经验,对投资签约阶段的基本流程梳理如下:

从上图可以看出,在投资协议签署阶段,各方基于前期的尽职调查和谈判,以及对合同的起草修改,形成了对投资条款内容的一致意见,其标志性节点是各方以书面形式(大多以电子邮件附带协议文本方式)确认合同版本,即俗称的sign-off。

以sign-off作为协议签署的起点,随后各方需要对签字页用印。签约方如果是法人的,则需要经过其内部的审批流程,签约方是自然人的则其可直接进行签署。由于股权投资的签约方往往涉及多个主体,不便于合同传签,因此实践中往往采用各自对独立的签字页进行签署的方式。此阶段为各方分别签署阶段。

为了协调各自签署所形成的时间差,在完成签字页签署后,协议各方一般会指定一个主体收集签字页,往往由代表被投资方的律师承担这一职责,这一操作即俗称的escrow,也就是受托律师作为各方的独立第三方托管人。

当签字页收集齐全后,受托律师会通知各方签字页已收集完成。此时,各方需要协调确认一个统一的协议签署日期。因为从escrow签字页到完成文件签署之间有一小段时间,为了避免交易文件对投资人提前生效,或者这段时间出现意想不到的情况,因此投资人惯常在escrow签字页时也会说明,合同的正式签署,仍有赖于各签约主体向受托律师发出释放签字页的明确指令,即俗称的release。当所有签约主体,均向受托律师发出释放签字页的指令后,投资协议才会正式订立,订立的日期为各方事先一致确认的日期。

二、股权按投资签约流程重要环节的法律分析 ///

结合上述签约过程的梳理,我们可以发现,在投资协议签署环节,涉及如下法律问题:

(一)Sign off是否等同于签署行为

Sign-off的表现形式是,投资交易各方的授权代表或其本人,对投资协议文本内容的确认。其最基本的意思表示内涵应是特定签约方对外表示,其认可特定版本文件的条款约定,并将以此版本文件进行内部用印审批,并基于此文件签署签字页。笔者认为,因为根据要约-承诺的基本理论,signoff的意义在于预先表示对要约的内容无修改和调整意见,而并不包含承诺,其一般所表述的语义是将以signoff确认的内容,进行最终的承诺,但最终承诺将以完成签署的方式予以表现。因此,在交易中,signoff确认后,并不能认为合同已经订立,各方均有可能因为商业环境变化等原因,而不进行最终的签约。而此时,如一方认为相对方对于未能完成最终签约存在过错,给自己造成了损失,而主张对方的损害赔偿责任,相对方可能承担的仅仅是缔约过失责任而不是违约责任。

(二)Escrow的委托形式及权限范围

Escrow本质是一种第三方托管,笔者认为在上述投资签约阶段中,escrow最核心的法律特征应该是签约主体(即委托人)对受托人的授权委托。从签约主体的角度,其委托的核心内容一般是将签字页交由受托人保管,并在签约主体同意最终将其签字页与其他各方签字页合并进而最终完成签约时,完成签约主体的这一委托事项。因此,笔者认为,Escrow的主要问题在于签约主体对受托人的授权是否体现了这种委托关系,以及授权是否明确具体,以避免受托人违背签约主体的意思表示不当释放签字页。

结合笔者实践经验,escrow环节在签约过程中普遍并无统一明确的授权形式。一般会约定由某一方的律师(可能是投资人律师也可能是被投资公司律师)承担收集签字页的职责,进而签约主体需要将其签字页escrow给该律师。对于任一签约主体而言,如果收集签字页的不是自己聘请的律师,会在发送给该律师签字页时,在邮件或微信中,做出一定的委托表述,但表述的内容往往更贴近于商业安排,而并未强调法律上的委托属性。而escrow作为股权投资中常见的安排,往往又会给其他各签约方形成一种类似表见代理的法律效果,即其他签约方有理由信任受托人收集的签字页系来自签约主体本人做出,且受托人释放签字页组成签署版的最终合同,是基于签约主体的明确委托指令。因此,签约主体应当关注escrow中对受托人的授权环节法律安排,考虑到兼顾效率,笔者认为在不改变目前escrow操作形式的前提下,在对受托方发出签字页的同时,应当附带如下要点内容:

1.邮件所附签字页仅由受托人代为保管。待受托人收集完毕全部签约主体的签字页并核对无误后,受托人应当向委托人发出书面通知,确认签字页收集完毕,并请委托方确认签署日期。

2.当签字页收集完毕且签约主体对签约日期达成一致意见后,经委托人书面确认,受托人方可将委托人的签字页与其他签约主体签字页及定稿文件正文合并成最终签署版协议,签署日期应以各方确认的签约日期为准。

3.未经委托人书面同意,受托人不得擅自将签字页制作签署版协议提供给第三方,或者以其他方式使用或提供委托方签字页。未经委托方同意,受托方不得擅自修改委托方已确认的交易文件。

另外,为了避免获得签字页的主体过多导致风险增加,相关签字页建议仅发给受托的律师,同时通过邮件群发的方式告知其他方已经提供了签字页并明确上述授权范围。

(三)release及签约行为的完成

根据上文的签约路径,release实际是签约主体向受托人发出的指令,该指令实际是签约主体最终对签约前置条件已经全部满足而做出的确认,以及基于此确认而同意受托人将其签字页与其他签字页合并的签约行为。笔者认为,在股权投资的签约过程中,release更符合承诺的属性,受托人基于委托人指令,将每个签约主体的承诺以组成签署版文件并送达各方的方式完成。签约主体此时应重点关注release后,签约文件的实体获取问题。因为实践中签字页在escrow时本身可能即是扫描件形式,而后期当出现纠纷需要进行诉讼或仲裁时,是需要协议原件的(但合法有效的电子签名除外)。因此,在对受托人escrow时,也建议提出其提供签字页纸质原件的时间,并就收集签字页、制作签署版的流程和时间进行确认。

三、签约环节涉及纠纷的司法裁判规则 ///

除了上述签约过程基本法律问题外,司法实践中,对投资协议签署的争议问题还有很多,笔者结合对司法案例的分析,梳理出一些裁判观点以供借鉴。需要提示的是,这些司法案件并非最高人民法院的指导案例,其所持观点的参考意义更在于,交易各方应当如何去审视交易过程中存在的瑕疵,进而使得自己的交易安排更能经手司法裁判的考验。

(一)无证据证明合同主文被替换的情况下即便签字页为独立页,合同仍应成立。

在司法实践中,不乏签约人提出,其签约时,只是对空白的签字页进行了签署,对签字页所对应的协议主文并不知晓,或者认为其签字页被调换使用到了其不认可的协议主文。此时,如果该签约人不能提供证据对其主张进行举证,则法院倾向认可签字页的签约效力有效,合同成立。针对此类案件,笔者认为,为了避免签字页被滥用、或者各方未来就签署的文件版本产生争议的风险,在投资协议签署过程中,需要注意保留合同文本确认环节的邮件,即上文提到的signoff环节,并且之后escrow签字页时与sign off的文件进行关联,比如明确指出是针对上一封邮件sign off的文件的签字页,以避免出现因签字页独立而额外增加的举证成本。

参考案例:山东新潮能源股份有限公司与深圳市华瑞矿业有限公司、张国玺公司增资纠纷一审民事判决书---山东省高级人民法院(2018)鲁民初98号

山东省高院认为:对于张国玺是否签署了涉案《增资扩股协议》的问题。张国玺主张签字时仅有签字页单独一页,没有协议内容,存在协议前页与签字页被替换的可能,该《增资扩股协议》对其不生效。

对此,本院认为,涉案《增资扩股协议》各方当事人的签字或签章均显示为单独一页,该页注明“此页无正文,为《增资扩股协议》之签署页”,在张国玺并未否认其签名真实性的情况下,应当认定其签署了涉案《增资扩股协议》。张国玺主张签字时未见协议前面的内容,但其作为具有完全民事行为能力的成年人,对于在单独签署页上签名所产生的法律后果应当是明知的,故该理由不能否认其签名的真实性,不能否认新潮能源公司提交《增资扩股协议》的真实性。而张国玺仅是凭其个人猜测认为协议的前页与签字页被替换,并未提交证据予以证明,因此,本院对张国玺主张未签署涉案《增资扩股协议》的理由,不予支持。

(二)仅有复印件的签字页,当事人否认真实性时,合同不成立。

上文提到,在释放签字页后,签约主体应当关注合同原件的获取问题(但合法有效的电子签名除外)。因为根据民事诉讼的相关证据规则,对于无法比对的复印件证据,法院一般难以采信,进而也就难以认定合同被签署的事实,从而导致合同无法成立。即便签约主体中有部分认可其所对应的复印件的真实性,但如果其他主体否认其签字页复印件的真实性,则合同依然无法对这些主体成立。

参考案例:郭迎辉与吴哲学周俊等公司增资纠纷二审民事判决书—重庆市高级人民法院(2019)渝民终623号

重庆市高级人民法院认为,合同有效成立,需要各方当事人的意思表示真实并且达成一致。《增资合同书》的签署主体为郭迎辉、王某某、重庆京庆公司以及重庆京庆公司的股东,包括深圳市创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)、南昌红土创新资本创业投资有限公司及24名自然人股东。该份合同的24名自然人股东的签署页系复印件,其中张进才、李群芳、张帆、张珂、高代全、胡沿东、覃智方、周朝润、徐永清、王晓亮、唐文、陈波、李瑞芬认为该份签署页虽然是复印件,但认可其真实性;而吴哲学、周俊、张波、詹涛、郑海涛、李凤昌、张志良、蒋成万、徐志林、魏光陆、李军不认可该份签署页的真实性,认为其从未签署过该份《增资合同书》。对此,本院认为,根据《最高人民法院民事诉讼证据的若干规定》第六十九条规定,无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能单独作为认定案件事实的依据。《增资合同书》中自然人股东签署页为复印件,对于认可其真实性的部分股东,由于其自认行为,能够认定上述股东签署并认可该份《增资合同书》。但对于不认可其真实性的部分股东而言,郭迎辉并未举示其他证据佐证该份签名复印件是股东的真实意思表示。因此,对于不认可股东签署页复印件真实性的股东而言,无法认定其签署过该份《增资合同书》。

(三)以受托人未报告合同约定内容为由主张合同不对委托人生效的,法院不予支持。

实践中,由于代表一方进行谈判沟通、发出signoff邮件的人通常不是该方的法定代表人或执行事务合伙人,而是该公司的员工。在这种情况下,可以视为员工是该方的受托人,受该方的委托、为该方的利益行事。但在特殊情况下,受托人可能是独立于委托方的人士,基于授权委托书而成为受托人。在个别纠纷中,为了否认合同的效力,委托人以受托人未向其报告合同重要合同条款内容为由,否认合同对其生效,但对此类抗辩,法院一般不予支持。从相对方角度,对受托人与委托人的关系进行确认,如果是独立于委托方的人士,应确认授权委托书的授权范围,以避免委托方以授权不清或者超出授权范围为由,否认受托人的签约效力。

参考案例:融通股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)与王光培等合同纠纷一审民事判决书—北京市第三中级人民法院(2017)京03民初355号

关于《投资协议》系张孔明代理22名自然人股东签订,部分自然人股东以张孔明未向其告知《投资协议》中包括对赌、业绩补偿、股权回购等义务为由,主张张孔明超越代理权签订的《投资协议》对其不生效力且无效,对此北京三中院认为,《中华人民共和国民法总则》第一百七十二条规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后,仍然实施代理行为,相对人有理由相信行为人有代理权的,代理行为有效。本案中,自然人签字确认的《授权委托书》中明确“本人不可撤销地委托张孔明先生代理本人参与谈判、不时修改和签署天津工银国际投资顾问合伙企业(有限合伙)有关河南绿能控股集团有限公司投资合作事项之投资协议及相关交易文件”,据此,融通股权合伙企业有理由相信张孔明享有代理22名自然人股东签署《投资协议》的权限,《投资协议》应对张孔明代理的22名自然人股东发生效力。就自然人股东的反驳意见,法院认为,张孔明是否将《投资协议》的内容如实、完整地告知22名自然人股东,系张孔明与委托人之间的法律关系,在具有委托代理外观的情况下,委托代理的内部法律关系不影响《投资协议》的效力。综上,张孔明代理签订的《投资协议》应对22名自然人股东发生法律效力,该22名自然人股东应当受到《投资协议》的约束。

(四)签约方对登记备案合同版本与实际签约版本效力的约定有效。

在股权投资过程中,往往涉及在市场监督管理部分对投资相关的合同进行备案的情况,鉴于行政管理的现实要求,如股权转让协议、章程甚至股东会决议、董事会决议等文件可能需要根据行政主管部门提供的版本进行填列,而没有给交易各方过多的发挥空间,而实际记录各方真实意思表示的,是在备案文件之外的更为完备的文本。因此,实践中,对此类文本的差异,往往通过在文件中进行特殊约定的方式以排除可能产生的歧义,例如约定内部的版本和在主管部门备案的版本不一致的,以内部的版本为准。此类对登记备案合同版本与实际签约版本效力的约定,本身并不违反法律禁止性规定,应为有效(但内部的版本的具体条款约定是否合法是另一个问题)。且该约定便于法院确定各方真实的意思表示,对嗣后可能产生的有关协议文件版本认定争议问题,有较好的界定功能,因此,应在合同中注意此类条款的设定。

参考案例: 古俊银与上海浦东新星纽士达创业投资有限公司、上海尚派商务信息咨询有限公司等股权转让纠纷二审民事判决书--上海市高级人民法院(2020)沪民终129号

古俊银答辩称,涉案《股权转让及增资协议》并非最终版本,工商备案的《股权转让及增资协议》系最终版本,协议的最终版本及盈威力公司章程中均已删去对赌和古俊银承担连带责任的条款,即新星纽士达公司已经放弃了对赌条款,古俊银亦不应承担连带责任。

对此上海市第一中级人民法院一审认为,首先,新星纽士达公司提供的涉案《股权转让及增资协议》和工商备案的《股权转让及增资协议》的落款时间均为2013年4月10日,故在没有其他证据印证下难以认定工商备案的《股权转让及增资协议》系在新星纽士达公司提供的协议文本上修改形成的最终版本。

其次,涉案《股权转让及增资协议》19.1条约定,本协议的任何修改、变更应经协议各方另行协商,并就修改、变更事项共同签署书面协议后方可生效。根据办理商务、工商等政府管理部门变更登记的要求向相关政府管理部门提供的投资协议不构成对本协议的调整,应以本协议及其补充协议为准;上述根据办理商务、工商等政府管理部门变更登记的要求向相关政府管理部门提供的投资协议原则上与本协议并不冲突,但其未尽事宜均须以本协议为准,如其相关条款内容确与本协议不一致的,除非构成重大或实质性变化(注册资本、公司类型、经营范围、营业期限、股东认缴的出资额、出资方式的变更以及公司合并、公司分立、股权转让等),否则亦须以本协议为准。根据该约定,工商备案的《股权转让及增资协议》应系根据市场监管部门备案要求而提供。协议各方当事人就存在备案和未备案两份《股权转让及增资协议》情形下受哪份协议约束已作出明确约定,且该约定不违反法律规定,该约定有效。因此,工商备案的《股权转让及增资协议》不构成对新星纽士达公司提供的涉案《股权转让及增资协议》的调整。

(五)未签署增资协议的原股东,不承担增资协议约定的股权回购的义务,投资人实际支付增资款的行为,仅代表双方就投资人进行增资以实际履行行为订立合同,不代表对回购义务达成一致。

当被投资公司的原股东未在增资协议签字,但其在股东会决议中确认同意增资,且投资人的增资款已经实际投入被投资公司时,如何判断增资协议中有关回购等条款是否对未签字股东生效,司法实践中存在一定争议。虽然根据《民法典》第四百九十条,当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。笔者认为,此种纠纷需要结合交易过程中,未签字股东对交易条款知晓的可能性进行综合考虑,毕竟回购条款实际上是对原股东设定的一项义务,如其否认签署增资协议,实际上对回购义务条款其并未确认,也并未履行主要义务。而此时也对投资人提出了更高的签约要求,即在追求投资效率的同时,要格外重视合同主体签署的问题。

参考案例:江苏大航投资管理有限公司与杜尧、赵智上等股权转让纠纷一审民事判决书---镇江市丹徒区人民法院(2019)苏1112民初2510号

镇江市丹徒区人民法院认为,本案的争议焦点是:被告赵智上、董拥军、李平洲、袁丹青、赵国旗、洪燕未签署《增资协议》,但签署《股东会决议》,在原告已按照《增资协议》实际入股的情况下,能否认定为被告应接受《增资协议》的约束。

针对第一个争议焦点,依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或解除合同。当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立。本案中,被告赵智上、董拥军、李平洲、袁丹青、赵国旗、洪燕未在《增资协议》上签名,其对协议的内容也不予认可,故该《增资协议》对被告赵智上、董拥军、李平洲、袁丹青、赵国旗、洪燕不发生法律效力。

原告称虽《增资协议》上的被告签名非其本人所签,但原告已履行了协议的主要义务,各被告对原告增资并无异议,可以认定《增资协议》已经成立并生效。

本院认为,原告对江大泵业公司出资、公司股东结构发生变化与被告是否同意回购原告股权是不同的权利义务关系,各被告认可原告出资并不意味着同意在一定条件下回购原告股权,股权回购系特别约定,必须由各被告作出明确的意思表示,故对原告的意见不予采纳。综上,原告要求被告赵智上、董拥军、李平洲、袁丹青、赵国旗、洪燕按《增资协议》履行股权回购义务没有事实和法律依据,对原告的该诉讼请求,本院不予支持。

备注:上述判决目前被二审法院以事实认定不清为由发回重审。

(六)《备忘录》的内容如果并未明确双方具体的权利义务,而只体现合作初步意向的,不对签署方形成合同约束力。

投资交易中投资人和被投企业经常会先签署《投资意向书》或《投资备忘录》(以下合称“备忘录”),再推进后续尽职调查的开展和交易文件的沟通。《备忘录》一般仅为双方进行投资合作的初步意向性约定,一般内容是对合作方式、路径的描述,一般不涉及对双方具体权利义务及违约责任的约定。因此,《备忘录》不应作为认定签约方负有特定义务的依据。如果希望在《备忘录》阶段即使得一方负有特定义务,应在备忘录中对具体义务的承担方式进行明确的描述,且应当特别约定备忘录中的此约定构成相关方的有法律约束力的义务。否则,即便在备忘录中有具体义务的约定,也可能因为备忘录的整体性质并非具有约束力的合同,而不被支持。

参考案例:孙家凤、科华数据股份有限公司合同纠纷民事申请再审审查民事裁定书---中华人民共和国最高人民法院(2021)最高法民申5839号

最高人民法院认为,案涉《备忘录》开篇约定:“2015年4月9日,甲、乙双方于厦门就深度合作事项达成初步意向”;第八条约定:“上述为双方的合作基本思路,具体操作方式根据财务顾问提出的符合法律规范的方案执行”。本院认为,从上述“初步意向”“基本思路”“具体操作方式根据财务顾问提出的符合法律规范的方案执行”等措辞可以看出,《备忘录》仅体现了双方合作的初步意向。此外,2015年5月12日,科华数据公司依照上市公司的相关规定,披露案涉《备忘录》的签署情况时,以“风险提示”的方式明确:“上述备忘录是双方合作的初步意向,不在双方之间设定实施任何行为的义务,无论备忘录中是否明确规定应实施或拟实施行为,都不对双方具有约束力或强制履行力,备忘录约定的合作事项能否顺利执行有一定的不确定性,正式实施尚需进一步协商后签署相关正式合作协议。”综上,应认定《备忘录》属于孙家凤与科华数据公司就相关合作事宜磋商过程中形成的框架性文件,孙家凤关于《备忘录》第五条已经构成明确的股权转让合同,并据此要求科华数据公司以1.668亿元价格收购案涉股权的主张,不能成立。

四、总结 ///

在股权投资签约过程中,签约主体应当注意保存过程性文件,特别是有关重要条款谈判、文件版本确认、签约过程沟通的各类文件。在授权保管和签署时,需要明确授权范围,规范授权形式。签约完成后,要特别注意收集和保存合同签章版原件,以应对可能发生的纠纷。